Les compositeurs italiens à Paris (1ère partie)

Les italiens sont les grands exportateurs d’un produit qu’on appelle l’opéra. C’est un genre musical nouveau qui est né à la fin du XVIe siècle et qui va rapidement révolutionner tout le XVIIe siècle. On donne plus d’expressivité au texte chanté, on met en scène la musique, on met la musique au service des mots.

Ce style nouveau va vite faire fureur dans toute l’Italie et son premier maître sera Claudio Monteverdi.

Claudio Monteverdi

Les

principales villes d’opéra sont d’abord

Florence et Rome, et puis Venise, qui devient dès 1637 la

capitale de l’opéra avec sept théâtres.

Mais la musique italienne va bien au-delà des frontières ;

c’est toute l’Europe qu’elle va rapidement

influencer et dès Louis XIV la France n’échappe

pas à la mode italienne. C’est même un italien

naturalisé français qui va donner naissance à

l’opéra français : Jean-Baptiste Lully (de

son vrai nom Giovanni Battista Lulli), qui aura le monopole de

composer et de faire représenter des opéras à

l’Académie royale de Musique.

Les

principales villes d’opéra sont d’abord

Florence et Rome, et puis Venise, qui devient dès 1637 la

capitale de l’opéra avec sept théâtres.

Mais la musique italienne va bien au-delà des frontières ;

c’est toute l’Europe qu’elle va rapidement

influencer et dès Louis XIV la France n’échappe

pas à la mode italienne. C’est même un italien

naturalisé français qui va donner naissance à

l’opéra français : Jean-Baptiste Lully (de

son vrai nom Giovanni Battista Lulli), qui aura le monopole de

composer et de faire représenter des opéras à

l’Académie royale de Musique.

Jean-Baptiste Lully

Représentation d'Alceste en 1674 à Versailles

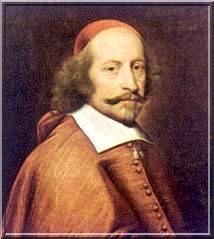

Un autre italien à la Cour de France va lui aussi donner un coup de pouce à l’opéra italien, il s’agit du cardinal Mazarin, de son vrai nom Giulio Mazarini. Né à Pescina dans les Abbruzzes, Mazarin avait des talents de comédien et il a gardé toute sa vie le goût du théâtre à l’italienne ; c’est lui qui décide de faire représenter des opéras italiens lors du carnaval de 1646, opéras auxquels le public français va faire un triomphe.

Sous Louis XIV les italiens vont régner sur le théâtre musical français jusqu’à la mort de Lully en 1687 mais pendant tout le XVIIIe siècle l’opéra italien va être victime du protectionnisme des compositeurs français, et alors que l’opéra italien se répand dans toutes les grandes cours d’Europe, il est pratiquement interdit en France.

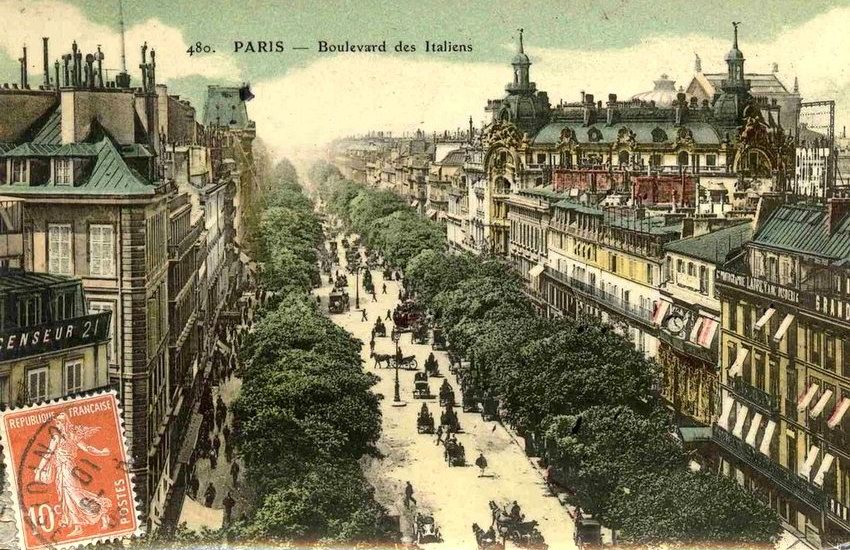

Avec la Révolution française puis Napoléon les temps changent : de nombreux compositeurs italiens viennent s’installer en France : Cherubini, Spontini, Rossini, Bellini, Donizetti et Verdi. Tous ces italiens vont même donner leur nom à un boulevard, celui des italiens.

Paris devient la capitale de l’opéra italien : le règne du bel canto commence.

Maria-Luigi-Carlo-Zenobio-Salvatore

CHERUBINI

Maria-Luigi-Carlo-Zenobio-Salvatore

CHERUBINI

Ce Florentin né en 1760 quittera sa ville comme tant d’autres avant lui pour tenter sa chance à Londres d’abord puis à Paris, où il s’installe en 1786. Il y fera l’essentiel de sa carrière.

Il fait partie du cercle musical de Marie-Antoinette à Versailles et en 1789 le Comte de Provence, le frère de Louis XVI et futur Louis XVIII, qui sera plus tard son protecteur, le nomme codirecteur de son théâtre, le Théâtre de Monsieur.

Cherubini révolutionne le style de l’époque en mélangeant situations comiques et sérieuses dans ses ensembles.

Louis

XVIII (photo ci-contre) et Charles X en feront leur Maître de

chapelle mais c’est au Conservatoire qu’il consacrera la

seconde moitié de sa vie, d'abord, à sa création

comme inspecteur de l'enseignement, puis comme professeur de

composition et enfin, pendant 20 ans, comme directeur. La forte

influence de ce musicien sur cette école, née de la

révolution française et délaissée lors de

la Restauration, en fit un modèle européen pour la

formation musicale de haut niveau. Cherubini prend la direction du

conservatoire en 1822, à 61 ans, âge où bien des

personnes cessent leur activité. Ce sera cependant le début

d'un règne qui durera 20 ans au cours desquels d'importantes

réformes seront instaurées. Il trouve une école

dans un état pitoyable. Le budget est tombé à 80

000 F par an, valeur qui remontera rapidement au dessus de 150 000 F.

Des professeurs avaient été renvoyés, le salaire

de ceux qui furent maintenus, diminués. L'absence de projet

d'ensemble en avait fait un ramassis de « fils dégénérés

d'anciens chanteurs et quelques enfants de Paris, admis à

défaut d'autres, et dont l'éducation a presque toujours

été en pure perte ». Cherubini ne sera pas

seulement le vieillard entêté et tatillons que décrit

Berlioz dans ses mémoires, mais un directeur de poigne qui

mettra au pas les professeurs indisciplinés faisant faire leur

cours par des répétiteurs, qui n'hésitera pas à

renvoyer des élèves incapables de se soumettre à

la rigueurs des études, qui tiendra tête aux ministres

ou à leur représentant voulant pistonner des élèves

sans talent ou des professeurs peu compétents. Il accompagnera

toutes les réformes mises en place par des accroissements

budgétaires, il établira un règlement pour

l'école, il créera la société des

concerts du conservatoire ...

Louis

XVIII (photo ci-contre) et Charles X en feront leur Maître de

chapelle mais c’est au Conservatoire qu’il consacrera la

seconde moitié de sa vie, d'abord, à sa création

comme inspecteur de l'enseignement, puis comme professeur de

composition et enfin, pendant 20 ans, comme directeur. La forte

influence de ce musicien sur cette école, née de la

révolution française et délaissée lors de

la Restauration, en fit un modèle européen pour la

formation musicale de haut niveau. Cherubini prend la direction du

conservatoire en 1822, à 61 ans, âge où bien des

personnes cessent leur activité. Ce sera cependant le début

d'un règne qui durera 20 ans au cours desquels d'importantes

réformes seront instaurées. Il trouve une école

dans un état pitoyable. Le budget est tombé à 80

000 F par an, valeur qui remontera rapidement au dessus de 150 000 F.

Des professeurs avaient été renvoyés, le salaire

de ceux qui furent maintenus, diminués. L'absence de projet

d'ensemble en avait fait un ramassis de « fils dégénérés

d'anciens chanteurs et quelques enfants de Paris, admis à

défaut d'autres, et dont l'éducation a presque toujours

été en pure perte ». Cherubini ne sera pas

seulement le vieillard entêté et tatillons que décrit

Berlioz dans ses mémoires, mais un directeur de poigne qui

mettra au pas les professeurs indisciplinés faisant faire leur

cours par des répétiteurs, qui n'hésitera pas à

renvoyer des élèves incapables de se soumettre à

la rigueurs des études, qui tiendra tête aux ministres

ou à leur représentant voulant pistonner des élèves

sans talent ou des professeurs peu compétents. Il accompagnera

toutes les réformes mises en place par des accroissements

budgétaires, il établira un règlement pour

l'école, il créera la société des

concerts du conservatoire ...

Plus tard il sera élu membre de l’Académie des Beaux-Arts, fait chevalier puis commandeur de la légion d’honneur.

Cherubini, du point de vue musical a développé l’importance des chœurs et de l’orchestre dans l’opéra, mais il a aussi la particularité d’avoir survécu aux différents bouleversements politiques de l’époque : il a été le compositeur officiel de plusieurs régimes successifs, et grâce à sa grande souplesse il a réussit à s’adapter aux changements de goûts qui ont suivis la révolution. Par exemple c’est lui qui en 1796 a dirigé l’orchestre pour la célébration de la décapitation de Louis XVI mais c’est aussi à lui qu’on a demandé en 1817 de composer un requiem à sa mémoire.

Même

si de nombreux compositeurs ont éprouvé de l'admiration

pour Cherubini (pour Beethoven il était le plus grand

compositeur vivant, pour Brahms Médée était

le sommet de la musique dramatique, Weber s'extasiait sur ses "chefs

d'oeuvre", Schumann le jugeait « magnifique »

et même Berlioz avec qui les rapports étaient tendus

voyait en lui un modèle), cela n’a pas empêché

Cherubini de rapidement tomber en désuétude après

sa mort.

Même

si de nombreux compositeurs ont éprouvé de l'admiration

pour Cherubini (pour Beethoven il était le plus grand

compositeur vivant, pour Brahms Médée était

le sommet de la musique dramatique, Weber s'extasiait sur ses "chefs

d'oeuvre", Schumann le jugeait « magnifique »

et même Berlioz avec qui les rapports étaient tendus

voyait en lui un modèle), cela n’a pas empêché

Cherubini de rapidement tomber en désuétude après

sa mort.

Heureusement de grands musiciens l’ont fait revivre depuis, comme le grand chef Toscanini, puis dans les années 50 le festival du Maggio Musicale Fiorentino (qui est le plus ancien d’Italie), il y a aussi Ricardo Muti aujourd’hui sans oublier Maria Callas qui va exhumer son opéra Médée en 1953 et le faire triompher : c’est même dans ce rôle qu’elle fera sa percée internationale.

Sa mort en 1842 donna lieu à des funérailles nationales, durant lesquelles fut joué son Requiem en ré mineur. Cherubini repose au cimetière du Père-Lachaise (division 11, section VII). Son tombeau a été conçu par l'architecte Achille Leclère et inclut notamment un buste du compositeur, surmonté d'un groupe sculpté d'Augustin Dumont représentant la Musique.

Sépulture au

Père-Lachaise

La musique couronnant le buste de

Cherubini par Augustin Dumont (1801-1884).

Architecte

: Achille Leclère

Gaspare SPONTINI

Né en 1774, Gaspare Spontini était issu d'une famille très modeste, qui souhaitait qu'il embrasse l'état ecclésiastique. Mais le jeune homme voulait devenir musicien et alla parfaire sa formation à Naples, au Conservatorio della Pietà dei Turchini en 1793 où il étudie la musique auprès de Nicola Sala et de Giacomo Tritto. L'irrégularité de ses résultats et son caractère difficile et perturbateur lui valurent d'humiliants échecs qui le contraignirent à s'enfuir sans avoir pu terminer son éducation.

Son premier opéra Li puntigli delle donne est donné à Rome en 1796 et le succès qu’il rencontre l’encourage à continuer à écrire des opéras comiques pour cette ville, le plus célèbre d’entre eux étant L'Eroismo Ridicolo (1798). Toutefois, c’est à Paris qu’il décide de poursuivre sa carrière à partir de 1803, attiré par la gloire de Napoléon et l’esthétique nouvelle que le régime cherche à promouvoir, c'est-à-dire une synthèse entre l’esthétique révolutionnaire et républicaine avec ses références antiques et ses grandes masses orchestrales et le style français traditionnel. En outre, cette synthèse doit être non seulement nationale mais européenne, à l'échelle de l'empire français.

Spontini

comprit qu'une place était à prendre et, dès son

arrivée à Paris, il s'efforce d'assimiler le style

français, il

y donne d’abord des leçons de chant.

Plein de confiance

dans son avenir, la suite de sa carrière prouva qu’il ne

s’était pas trompé car Napoléon

s’intéresse à lui.

Spontini

comprit qu'une place était à prendre et, dès son

arrivée à Paris, il s'efforce d'assimiler le style

français, il

y donne d’abord des leçons de chant.

Plein de confiance

dans son avenir, la suite de sa carrière prouva qu’il ne

s’était pas trompé car Napoléon

s’intéresse à lui.

C’est d’ailleurs l’Empereur qui va imposer les artistes italiens en France. Ce dernier aimait beaucoup la musique et son origine et ses goûts profonds l’entraînaient naturellement vers la musique italienne : les mélodies de Zingarelli le font pleurer, il fait venir Paisiello de Naples et Paer, qui est parmigiano, de Vienne.

Après

quelques timides essais de remanier ses ouvrages italiens, il donna

rapidement trois opéras-comiques au Théâtre

Feydeau : La Petite maison (1804), Milton (1804)

et Julie ou le Pot de fleurs (1805). Parallèlement, il

se fit des relations : le président du Sénat,

Lacépède, le facteur de pianos Érard, le

critique musical François-Joseph Fétis, Madame de

Staël, Juliette Récamier, mais surtout l'impératrice

Joséphine. Grâce à ces protections, il put faire

donner en 1806 une cantate à la gloire de Napoléon Ier,

L'eccelsa gara ainsi que le vaudeville Tout le monde a

tort, composé pour la fête de l'Empereur et qui fut

joué par ses sœurs et ses courtisans.

Après

quelques timides essais de remanier ses ouvrages italiens, il donna

rapidement trois opéras-comiques au Théâtre

Feydeau : La Petite maison (1804), Milton (1804)

et Julie ou le Pot de fleurs (1805). Parallèlement, il

se fit des relations : le président du Sénat,

Lacépède, le facteur de pianos Érard, le

critique musical François-Joseph Fétis, Madame de

Staël, Juliette Récamier, mais surtout l'impératrice

Joséphine. Grâce à ces protections, il put faire

donner en 1806 une cantate à la gloire de Napoléon Ier,

L'eccelsa gara ainsi que le vaudeville Tout le monde a

tort, composé pour la fête de l'Empereur et qui fut

joué par ses sœurs et ses courtisans.

L’Impératrice

sera pour lui une alliée fidèle : elle le nomme

Compositeur particulier de la chambre de S.M. l’Impératrice

en 1805 et c’est doute grâce au soutien de cette dernière

que l’Opéra de Paris acceptera de monter son plus

célèbre opéra, La Vestale, celui qui va

le rendre internationalement célèbre du jour au

lendemain en 1807. Depuis quelque temps, Spontini travaillait à

un livret que lui avait proposé Victor-Joseph-Étienne

de Jouy sur un sujet romain, qui avait été repoussé

auparavant par Méhul et par Boieldieu. Lorsque La Vestale

fut donnée à l'Opéra le 15 décembre 1807

l'ouvrage parut incarner de manière presque miraculeuse

l'esprit de l'Empire et fit aussitôt sensation. L'Institut de

France le déclara meilleur ouvrage lyrique de la décennie.

Le succès se renouvela avec Fernando Cortez le 28

novembre 1809.

L’Impératrice

sera pour lui une alliée fidèle : elle le nomme

Compositeur particulier de la chambre de S.M. l’Impératrice

en 1805 et c’est doute grâce au soutien de cette dernière

que l’Opéra de Paris acceptera de monter son plus

célèbre opéra, La Vestale, celui qui va

le rendre internationalement célèbre du jour au

lendemain en 1807. Depuis quelque temps, Spontini travaillait à

un livret que lui avait proposé Victor-Joseph-Étienne

de Jouy sur un sujet romain, qui avait été repoussé

auparavant par Méhul et par Boieldieu. Lorsque La Vestale

fut donnée à l'Opéra le 15 décembre 1807

l'ouvrage parut incarner de manière presque miraculeuse

l'esprit de l'Empire et fit aussitôt sensation. L'Institut de

France le déclara meilleur ouvrage lyrique de la décennie.

Le succès se renouvela avec Fernando Cortez le 28

novembre 1809.

En 1810 il est nommé chef d'orchestre pour l'opéra italien à l'Odéon et dirigea plusieurs exécutions importantes d'œuvres de compositeurs variées.

Le

3 août 1811, il épousa Marie-Catherine Céleste

Érard, fille du célèbre facteur de pianos

Jean-Baptiste Érard. Le couple put s'installer au château

de la Muette, propriété de celui-ci. Ils n'eurent pas

d'enfant, mais le mariage fut parfaitement heureux.

Le

3 août 1811, il épousa Marie-Catherine Céleste

Érard, fille du célèbre facteur de pianos

Jean-Baptiste Érard. Le couple put s'installer au château

de la Muette, propriété de celui-ci. Ils n'eurent pas

d'enfant, mais le mariage fut parfaitement heureux.

Spontini fut fait chevalier de la Légion d'honneur le 29 mai 1818. Le 15 décembre 1819, il fit donner son opéra Olympie, souvent considéré comme son meilleur ouvrage, qui ne rencontra d'abord pas le succès. Après l'avoir considérablement revu, il le fit jouer une nouvelle fois le 28 février 1826 et, cette fois, le public fut conquis.

Après ce premier échec, Spontini quitta Paris pour Berlin en 1820, permettant à Cherubini e faire son grand retour. Il mit en musique Lalla Rookh de Thomas Moore, donné au Palais royal le 27 janvier 1821. Puis il donna son opéra Agnes von Hohenstaufen (1829). En 1829, il fut fait docteur honoris causa de l'université de Halle et, en 1834, il dirigea les représentations de La Vestale à Hambourg. Il retourna dans sa ville natale en 1835, voyagea en Angleterre en 1838 et retourna à Paris où il fut élu à l'Académie des Beaux-Arts la même année. En 1837, il y fit donner une version révisée d' Agnes von Hohenstaufen. En 1842, il quitta définitivement l'Allemagne et alla s'établir à Rome, où le Pape le fit comte de San Andrea en 1844. Cette année-là, il voyagea à Paris et à Dresde, puis se retira dans sa ville natale en 1850. A sa mort, il légua sa fortune à des institutions charitables. S'il était d'un caractère difficile, il s'était toujours montré généreux, de son vivant, pour les musiciens nécessiteux.

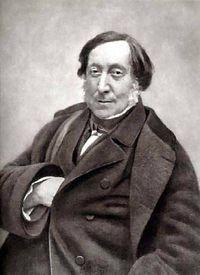

ROSSINI

ROSSINI

Né à Pesaro trois mois après la mort de Mozart, le 29 février 1792, le « cygne de Pesaro » – ainsi qu'il fut surnommé - imprima au mélodrame un style qui devait faire date et dont quiconque, après lui, se devait de tenir compte; plus de trente opéras dans tous les genres, de la farce à la comédie en passant par la tragédie et l'opéra seria. Les principales caractéristiques du chant rossinien sont :

la standardisation du chant dans le répertoire comique comme tragique;

le développement d'une virtuosité indirectement inspirée par la technique vocale baroque;

la création de blocs musicaux développés rompant avec la tradition des arias alternées aux récitatifs.

Ces grandes scènes appelées "pezzi chiusi" (morceaux fermés) comprennent généralement une introduction orchestrale récitée, une section lyrique lente, une section intermédiaire plus dramatique (tempo di mezzo) et une cabalette (section rapide, la plus virtuose, la plus exaltée). Le pezzo chiuso présent dès la seconde décennie du XIXe siècle survivra jusque dans les opéras de Verdi les plus tardifs.

Même s’il est déjà célèbre dans toute l’Europe, c’est en France qu’il rêve de venir travailler.

En chemin vers Londres il s’était déjà arrêté une fois à Paris, en novembre 1923, ce qui avait donné lieu à l’une des 1eres manifestations hyperboliques en faveur de Rossini à Paris. De grandes personnalités étaient venues faire sa connaissance au cour d’un grand banquet resté célèbre dans les annales qui s’est tenu au restaurant du « veau qui tête », place du Châtelet. Ce festin a même inspiré à Scribe un vaudeville intitulé « Rossini à Paris ou Le Grand Dîner ».

Rossini

est considéré comme le 1er compositeur de

l’époque et le gouvernement français entend bien

ne plus le laisser repartir.

Rossini

est considéré comme le 1er compositeur de

l’époque et le gouvernement français entend bien

ne plus le laisser repartir.

En août 1824 il s’installe à Paris au 10 boulevard Montmartre et signe un contrat qui le lie au successeur de Louis XVIII, le comte d’Artois, futur Charles X (photo ci-contre). C’est à l’occasion du couronnement de ce dernier qu’il écrit son Viaggio a Reims. Rossini est inscrit sur la liste civile et reçoit une pension annuelle.

On lui propose de prendre la direction du théâtre italien et il accepte. Depuis la loi sur les théâtres de Napoléon en 1806, Paris compte deux

Charles X

principales

salles d’opéra : l’Académie royale de

musique, appelée plus simplement l’Opéra et le

Théâtre-Italien. La venue de Rossini à sa tête

va lui offrir son âge d’or : il va faire venir les

plus grands chanteurs de l’époque, comme la soprano

Giuditta Pasta ou le ténor Giovanni Battista Rubini. Les

spectacles d’une qualité exceptionnelle déclenchent

chez le public une fièvre qui frôle l’hystérie

collective. Rien qu’en 1825, on compte 142 représentations

d’opéras de Rossini. Les dilettanti ne se

Giuditta Pasta lassent pas

d’entendre cette musique qui les enivre. C’est un

phénomène unique dans l’histoire de la musique :

cette fois le public a eut raison des vaines tentatives de résistance

cocardière des musiciens français. Longtemps frustré

de musique italienne le public français s’enflamme,

séduit par la virtuosité du chant italien. G.

Battista Rubini

principales

salles d’opéra : l’Académie royale de

musique, appelée plus simplement l’Opéra et le

Théâtre-Italien. La venue de Rossini à sa tête

va lui offrir son âge d’or : il va faire venir les

plus grands chanteurs de l’époque, comme la soprano

Giuditta Pasta ou le ténor Giovanni Battista Rubini. Les

spectacles d’une qualité exceptionnelle déclenchent

chez le public une fièvre qui frôle l’hystérie

collective. Rien qu’en 1825, on compte 142 représentations

d’opéras de Rossini. Les dilettanti ne se

Giuditta Pasta lassent pas

d’entendre cette musique qui les enivre. C’est un

phénomène unique dans l’histoire de la musique :

cette fois le public a eut raison des vaines tentatives de résistance

cocardière des musiciens français. Longtemps frustré

de musique italienne le public français s’enflamme,

séduit par la virtuosité du chant italien. G.

Battista Rubini

Le prochain objectif de Rossini est l’Académie royale de musique : depuis son séjour à Naples il se destine à affronter le temple de l’opéra français, qu’il s’est réservé pour la fin de sa carrière. C’est là qu’il livrera sa dernière bataille sur scène en composant pour lui ce qui se révélera être son dernier opéra : Guillaume Tell. Il faut écrire en français ce qui est délicat car le rythme et la lumière, 2 composantes essentielles de la musique de Rossini, proviennent L'Opéra de Paris en 1875 directement de la langue italienne.

Il devra complètement transformer son style pour s’y adapter et se rapprocher de l’esthétique française, héritée de Gluck. Adieu aux resplendissantes vocalises rivalisant avec les agilités du violon : la mélodie épouse désormais la noble ligne déclamatoire typique du chant français, ce sera un triomphe.

Et puis, contre toute attente, Rossini se retire de la

scène en 1829 à 37 ans, en pleine gloire et part en

Italie. Miné par la maladie, il quitte Paris en 1836 pour

s’installer à Bologne où il prend la direction du

lycée musical et ne compose pratiquement plus rien jusqu’en

1855. Pour des raisons politiques il fuira Bologne pour s’installer

à Florence en 1848. Il voit en effet sa retraite troublée

par les mouvements révolutionnaires qui secouèrent

l'Italie en 1847 ; rendu suspect à s es

compatriotes par son horreur des séditions populaires, Rossini

doit faire face à l'animosité populaire et quitte

Bologne pour Florence, où il s'installe au palais de San

Donato, mis à sa disposition par le prince Demidoff.

es

compatriotes par son horreur des séditions populaires, Rossini

doit faire face à l'animosité populaire et quitte

Bologne pour Florence, où il s'installe au palais de San

Donato, mis à sa disposition par le prince Demidoff.

Au début des années 1830 il avait rencontré à Paris la demi-mondaine Olympe Pélissier qu’il épousera en 1845 après la mort de sa femme, la grande chanteuse Isabella Colbran.

Il va passer plus de 20 ans muré dans le silence

entre Bologne et Florence. Mais c’est à P aris,

vieux et serein, que Rossini va commencer une seconde vie. En mai

1855 Rossini et Olympe s’installent définitivement au 2,

rue de la Chaussée d’Antin. Rossini était devenu

français d’adoption lors de son 1er séjour

à Paris et il le devient à part entière en

choisissant d’y finir sa vie. Il retrouve lentement la santé

et après 25 ans de tourmentes il aborde la vieillesse dans un

état de santé miraculeux. Ils se font construire une

résidence d’été à Passy et

partagent leur temps entre Passy et la Chaussée d’Antin.

aris,

vieux et serein, que Rossini va commencer une seconde vie. En mai

1855 Rossini et Olympe s’installent définitivement au 2,

rue de la Chaussée d’Antin. Rossini était devenu

français d’adoption lors de son 1er séjour

à Paris et il le devient à part entière en

choisissant d’y finir sa vie. Il retrouve lentement la santé

et après 25 ans de tourmentes il aborde la vieillesse dans un

état de santé miraculeux. Ils se font construire une

résidence d’été à Passy et

partagent leur temps entre Passy et la Chaussée d’Antin.

Sa vie sociale est très riche : il devient une figure marquante du Tout-Paris qui se presse dans son salon pour ses célèbres « samedis musicaux ». Il se remet à écrire des œuvres principalement destinées à être jouées entre amis, dont ses Pêchers de vieillesse. Il meurt le 13 novembre 1868 et sera lui aussi enterré au Père Lachaise avant d’être rapatrié à Florence, dans la basilique Santa Croce.